Hydraulique (MAJ 20/09/17)

Voici le schéma hydraulique complet simplifié (solaire + chauffage + piscine) avec les sens de circulation uniquement pour le circuit chauffage & piscine.

(stock d'eau morte non représenté, seuls les éléments intérieurs apparaissent).

Pour ceux qui souhaitent s'évader dans une représentation 3d, trouvez ci-dessous un pdf3d (consultable avec le traditionnel acrobat reader bien sûr).

Cliquer sur le lien ci-dessous et enregistrer le fichier sur votre disque dur. Vous pourrez ensuite, en ouvrant la copie, bénéficier des fonctionnalités 3d (pivoter, masquer, afficher, ......).

Le débit du circuit solaire

Le débit solaire doit être finement calculé pour :

-

assurer un débit Q correct dans chacun des capteurs ( en général 30 < Q < 50 L/m² de capteur/heure)

-

assurer une évacuation efficace de l'air au remplissage SURTOUT EN DRAINBACK

-

obtenir un écoulement laminaire (opposé à un écoulement turbulent) qui limite les pertes de charge et évite d'avoir un écoulement bruyant dans les conduites

-

optimiser le temps de retour d'eau chaude solaire dans le stock ou le ballon ECS (limitation des pertes de calories par "effet joule" (chaleur))

Personnellement, concernant le drainback, je ne préconise que des conduites en cuivre rigide :

-

plus facile pour réaliser de belles pentes constantes

-

"parfaitement" lisse à l'intérieur (limitation des pertes de charges dues à la rugosité des surfaces)

-

excellente tenue à la température

-

très bonne tenue à la corrosion

Il a tout de même un inconvénient :

-

c'est un excellent conducteur thermique donc, il faudra isoler correctement le circuit sous peine de perdre beaucoup durant le transport de l'eau chaude, surtout en hiver.

J'ai d'office bâni les conduites en :

-

PER : trop fragile à haute température et en pression chaude, difficile de réaliser des pentes douces voir très douces

-

inox annelé : trop de perte de charge et stagnation d'eau dans les plis qui peuvent être dangereuses en hiver (on descend quand même à -15°C voir -20°C en hiver chez nous !)

Calcul des débits Q et vitesses V du fluide solaire

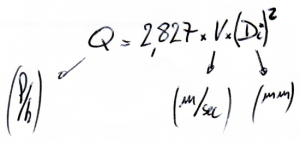

Sans rentrer dans les détails des calculs, voici les relations :

(Di = Øinterne) |  Débit Q en fonction de la vitesse V et du diamètre interne Di[Zoom...] |

|  Vitesse V en fonction du débit Q et du diamètre interne Di[Zoom...] |

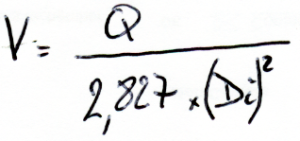

J'utilise 2 circulateurs pour purger le circuit (hauteur manométrique oblige). On préconise une vitesse minimum de 0.4 m/sec pour que les bulles d'air soient entraînées, ce qui me paraît juste surtout pour le retour vertical (sens haut vers bas). Une fois le circuit purgé (cela s'entend à la disparition du "glouglou" dans les tuyaux), j'en coupe un et j'ajuste le débit final dans les capteurs.

Il n'y a pas beaucoup de choix quant au diamètre des tuyaux : 12, 14, 18 ou 20mm (ext), ce qui fait 10, 12, 16 ou 18mm (int) pour du cuivre. Après un hiver très froid, je préconise de prendre un grand diamètre interne, éviter le diamètre 10 ou 12.

Effectivement, par une très belle journée d'hiver, les températures des capteurs permettent un démarrage. Le seul HIC c'est que vos tuyaux VIDES peuvent descendes plus bas que -10°C (jusqu'à -15°C dans mon cas). En envoyant de l'eau même à 20°C, si le diamètre interne est trop petit, vous risquez de créer un bouchon de glace et là, les ennuis commencent ! !

Alors que si les diamètres sont plus grand, vous pourrez démarrer les circulateurs SI VOS TUYAUX NE SONT PAS TROP LONGS !

Voilà pourquoi j'ai mis 2 sondes TH de sécurité gel au grenier

Personnellement, à -4°C, je démarre le circulateur normalement.

De -4°C à -15°C, je fais un cycle de préchauffage (expliqué plus loin) avant de démarrer normalement.

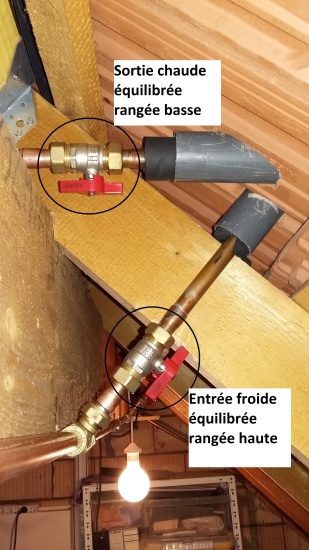

Vous remarquerez que j'ai 2 départs depuis la cave, ceci me permet de régler les 2 débits dans chacune des rangées de 4 capteurs grâce à 2 débitmètres réglables. Les pertes de charge sont un peu augmentées certes mais cela ne pose pas plus de problèmes que ça :

Par contre, le retour est unique et de diamètre identique à l'aller pour que le temps de retour soit le plus rapide possible.

L'ajustement des débits

2 possibilités pour ajuster les débits dans un circuits :

-

on agit sur le(s) circulateur(s)

-

on agit sur l'hydraulique en utilisant le phénomène d'inertie de l'eau

Je tire mon chapeau à ceux qui modifient les circuits électriques ou électroniques des circulateurs mais derrière, il faut une gestion plus complexe et pour tout vous avouer, je ne suis pas électronicien dans l'âme.

J'ai donc choisi la deuxième solution.

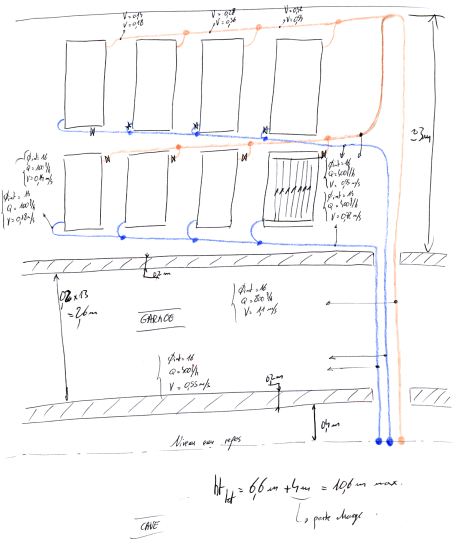

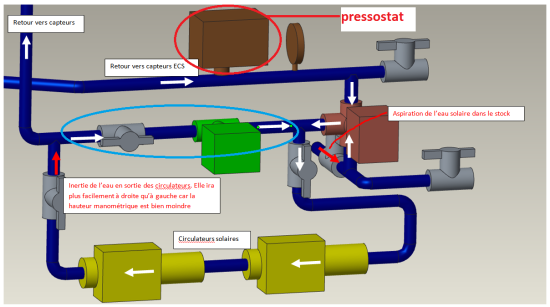

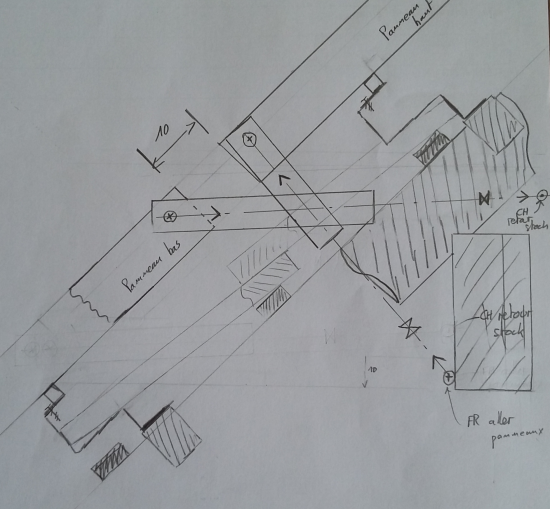

Le but est de concevoir un circuit hydraulique qui favorise principalement un bouclage directe sur le circulateur. On agit ensuite sur certaines vannes (manuelles et/ou pilotées) pour + ou - permettre le passage dans cette boucle de re-circulation. Voici le mien :

On autorise le passage dans la boucle de re-circulation (cerclée en bleu) + ou - en fonction :

-

vanne manuelle grise : affinage du débit Q final

-

vanne pilotée verte : ouvert = passant ; fermée = bloquée (pour remplissage capteurs)

En jouant ensuite sur les 3 vitesses classiques des circulateurs, on agit donc sur le débit.

Lorsque l'eau solaire atteint 80°C, je passe en "high flow", c'est à dire que j'augmente le débit dans les panneaux. Il suffit de programmer la mise en route du 2ème circulateur et de jouer avec les vannes motorisées pour ajuster le débit souhaité.

Personnellement en "low flow", je suis à 37 l/h/m² ........ pour passer à 60 l/h/m² en "high flow".

Retour en "low flow" pour une température inférieure à 75°C.

Les capteurs, leurs pentes et les dilatations thermiques (MAJ 20/09/17)

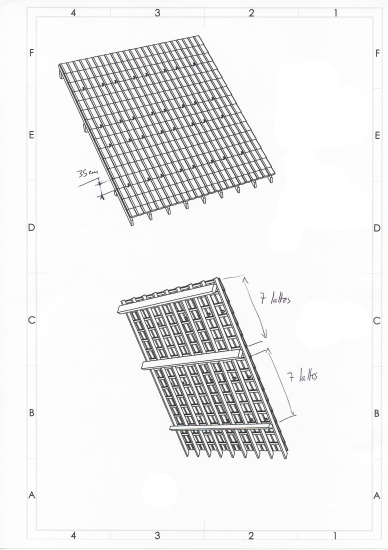

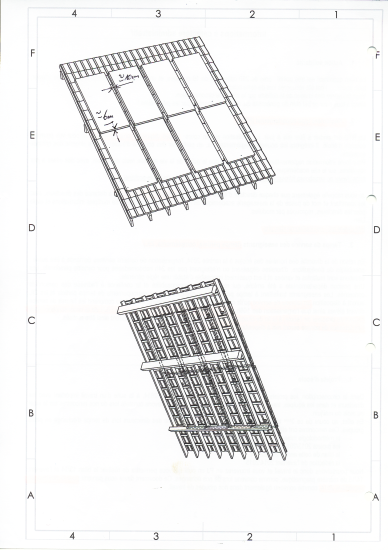

La difficulté principale est d'orienter correctement les capteurs pour qu'ils puissent se vider en totalité par gravité. La taille de mon pan de toiture est limite et j'ai du les positionner au centimètre près pour pouvoir passer les tuyaux. Le résultat 3d réel est le suivant :

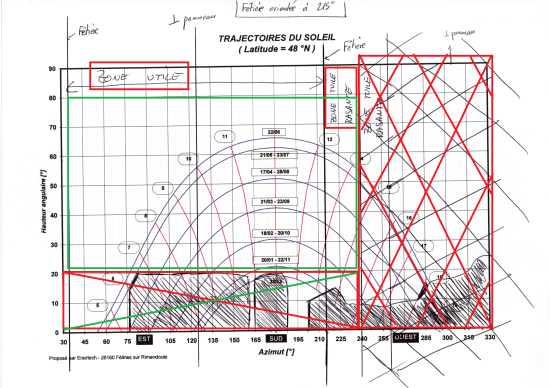

Le masque tant redouté

Je n'ai par chance que peu de masque aux heures de chauffe, ça passe tout juste en hiver. Je suis déjà assez pénalisé par mon orientation par rapport au sud :

Gisement solaire

Voici un extrait d'un document de chez CHAFFOTEAUX concernant l'ensoleillement. On constate que, malgré le désaxage important par rapport à la perpendiculaire des panneaux, la perte de gisement est de l'ordre de 10 à 15% me concernant (55° SE) :

On s'évertue en France à inciter les gens à faire du solaire photovoltaïque (bien que très performant (+30 à 40% d'énergie) SI LES PANNEAUX RESTENT PERPENDICULAIRE AU SOLEIL ----- > SOLAR TRACKER SUR 2 AXES) alors que le thermique est bien plus performant quand le soleil est désaxé pour des installations fixes.

On fonctionne vraiment à l'envers en France pour l'écologie !

Les fixations

Positionnement des capteurs

Ils ont une inclinaison de 1.5° par rapport à l'horizontale. Il fallait les positionner "aux oignons" pour passer les tuyaux entre les chevrons et permettre de garder la pente.

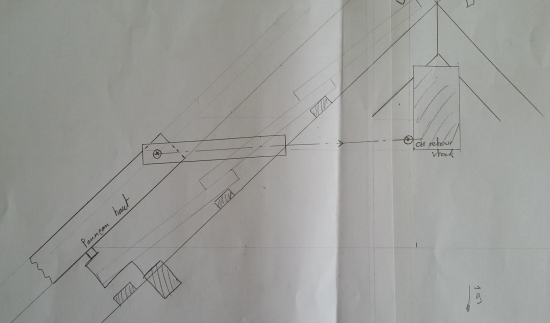

Un schéma à l'échelle vaut mieux que de longs discours :

Ce qu'on ne voit pas bien c'est le positionnement des tuyaux entre les chevrons avec :

-

forage à la cloche de chaque tuile (16 en tout en Ø50) pour passage des tubes de protection de l'isolant

-

vannes d'équilibrage des capteurs haut et bas (8 en tout)

Tout est isolé maintenant :

L'étanchéité des passages de tuile à été réalisé par :

-

un joint mastic extérieur

-

une sur-tuile découpée en EPDM

Beaucoup de gens (y compris la réglementation française me semble-t-il) disent que toutes les soudures doivent être faites en brasage dur (au-delà de 400°C). C'est sûr, cela va tenir !

Cependant, j'en ai faite un paquet à l'étain (brasage tendre vers 200°C), cela tien très bien A CONDITION DE NE JAMAIS MONTER A PLUS DE 160°C en utilisation. En drainback, je n'ai pu constater qu'une température max à vide de 120°C.

Oui, dans un circuit classique pressurisé, si l'installation est mal conçue, on aura des pointes de température qui peuvent monter au-delà de 160°C mais normalement pas en drainback.

Du PVC en Ø50 protégé par une bande bitumeuse autocollante me premet de proteger les tuyaux et l'isolant :

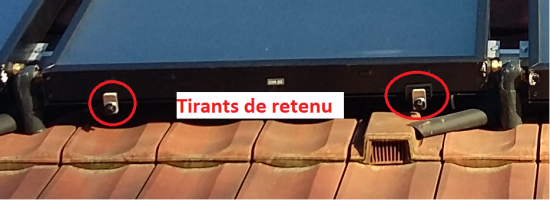

Des tiges filetées munies d'une plaque butée me permettent de régler finement l'angle des capteurs à 1.5°

L'astuce étant de tout faire au sol (beaucoup plus pratique) et de le reporter ensuite sur le toit :

La dilatation thermique des panneaux et autres (MAJ 20/09/17)

On lit sur certain forum des problèmes liés à la casse intempestive des vitres des panneaux solaires sans pour autant trouver la source du problème. Évidement, je me suis posé la question durant la conception de mon système.

Personnellement, j'aurais tendance à identifier les sources suivantes (hors vices de fabrication) :

-

dilatation linéaire et vrillage des structures métalliques supportant les panneaux

-

dilatation évidente de la vitre elle-même

-

dilatation des caissons des panneaux

-

dilatation de la charpente

-

choc sur la vitre

Structures métalliques :

J'ai souvent lu que ces structures doivent être indépendante les unes des autres. Pourtant, la mienne est réalisée d'un bloc et supporte chacune 4 panneaux sans poser aucun problème. La dilatation linéaire est totalement négligeable car la chaleur est captée par les panneaux. Ce n'est pas la 10aine de cm qui va dilater beaucoup même en plein soleil d'été.

Par contre, ces structures doivent être bien droite et représenter à elles deux un plan parfait :

Dilatation vitre et caisson :

A mon avis la dilatation du caisson est assez faible du fait de l'isolant dans sa partie interne inférieure, donc négligeable. Par contre la vitre elle dilate énormément, je pense que cela peut atteindre le cm sur le tour. En règle générale, la taille du caisson est prévue pour encaisser ces dilatations.

Je ne pense donc pas que la fixation du panneau sur sa structure ait une incidence sur le problème. Personnellement, mes panneaux sont franchement bien vissés !

Vrillage structure métallique et charpente :

Je pense que c'est la principale cause des casses de vitre. Si votre charpente est sous-dimensionnée et de ce fait trop flexible, elle aura tendance à fléchir et vriller dans des proportions trop importantes. Conséquence directe : déformation par vrillage et flexion de la structure métallique, et donc des panneaux, et donc de la vitre !

Nous savons tous que le verre est extrêmement dur et donc rigide..... et donc cassant !

Je pense que c'est la principale cause de casse des vitres !....... mais cela n'engage que moi.